- Почему в СССР не могло быть банкротства: основы системы

- Отсутствие частной собственности

- Плановая экономика против рыночных механизмов

- Государство как универсальный гарант

- Ранний советский период: ликвидация старого банкротного права

- Декреты 1917-1918 годов

- «Военный коммунизм» и отмена денег

- НЭП: кратковременное возвращение банкротства

- Сталинская эпоха: банкротство как идеологический враг

- «Банкротство — буржуазный пережиток»

- Репрессии против «экономических преступников»

- Показательные процессы и экономические «вредители»

- Послевоенное развитие: скрытая неэффективность

- «Мертвые души» советской экономики

- Система «планово-убыточных» предприятий

- Хронический товарный дефицит

- Как в СССР решали проблемы без банкротства

- Административные реорганизации

- Система «безвозвратных ссуд»

- Взаимозачеты и «дружеские услуги»

- Личные долги в СССР: почему их почти не было

- Ограниченные возможности кредитования

- «Долг чести» вместо юридических обязательств

- Система «блата» и неденежных обязательств

- Скрытые противоречия системы

- Рост теневой экономики

- Нарастающая неэффективность

- Моральное разложение

- Попытки реформ и их неудачи

- Косыгинская реформа 1965 года

- «Андроповские» эксперименты

- Перестройка: первые попытки вернуть банкротство

- Закон о кооперации 1988 года

- Закон о предприятиях 1990 года

- Крах системы и возвращение банкротства

- Почему СССР не смог избежать «банкротства»

- Наследие советской эпохи

- Уроки советского эксперимента

- Что показал отказ от банкротства

- Почему банкротство неизбежно

- Заключение: от запрета к пониманию

Представьте себе страну, где слово «банкротство» было практически запретным, где предприятия не могли разориться, а частные долги исчислялись копейками. Такой страной был Советский Союз — уникальный экономический эксперимент, который на 70 лет исключил банкротство из жизни целой цивилизации.

Почему в СССР не могло быть банкротства: основы системы

Отсутствие частной собственности

Главная причина, по которой в СССР не существовало банкротства, лежала в самой основе советской экономической системы. Банкротство — это процедура, связанная с неспособностью собственника расплатиться по долгам. Но что делать, если частной собственности нет в принципе?

В Советском Союзе существовало всего три формы собственности:

- Общенародная (государственная)

- Колхозно-кооперативная

- Личная (но не частная!)

Личная собственность ограничивалась предметами потребления: одеждой, мебелью, дачей. Средства производства принадлежали государству или коллективам, а государство, как известно, не банкротится.

Плановая экономика против рыночных механизмов

Рыночная экономика жестока, но справедлива: неэффективные предприятия разоряются, эффективные — процветают. В плановой экономике СССР действовал другой принцип: план любой ценой.

Если завод не выполнял план, это была не его проблема, а проблема планирующих органов. Предприятие не могло самостоятельно принимать решения о производстве, ценах, инвестициях. Соответственно, и отвечать за банкротство было некому.

Государство как универсальный гарант

Советское государство выступало гарантом по всем обязательствам предприятий. Завод не может расплатиться с поставщиками? Государство доплатит. Колхоз убыточный? Получит дотации. Банк дал невозвратный кредит? Спишет как планируемые потери.

Эта система создавала иллюзию стабильности, но убивала экономические стимулы к эффективности.

Ранний советский период: ликвидация старого банкротного права

Декреты 1917-1918 годов

Сразу после Октябрьской революции большевики принялись ликвидировать старую правовую систему. Декретом от 24 ноября 1917 года были упразднены коммерческие суды, которые рассматривали дела о банкротстве.

Декретом о национализации банков от 14 декабря 1917 года была ликвидирована частная банковская система. Без частных банков исчезли и частные долги в современном понимании.

«Военный коммунизм» и отмена денег

В период «военного коммунизма» (1918-1921) большевики попытались вообще отменить деньги и товарно-денежные отношения. В обществе без денег банкротство невозможно по определению.

Хотя эксперимент провалился, он показал принципиальное отношение советской власти к рыночным институтам: их нужно было ликвидировать полностью.

НЭП: кратковременное возвращение банкротства

Новая экономическая политика (1921-1929) временно вернула элементы рыночной экономики. Появились частные предприниматели — «нэпманы», частные банки, кооперативы.

Вместе с рынком вернулось и банкротство. В 1922 году был принят Гражданский кодекс РСФСР, который содержал нормы о несостоятельности. Частные торговцы и небольшие предприятия могли объявляться банкротами.

Но это был лишь временный эпизод. С началом индустриализации и коллективизации частный сектор был ликвидирован окончательно.

Сталинская эпоха: банкротство как идеологический враг

«Банкротство — буржуазный пережиток»

В сталинскую эпоху банкротство рассматривалось не просто как ненужный институт, а как идеологически вредный «буржуазный пережиток». Само слово «банкрот» приобрело негативный оттенок и ассоциировалось с капиталистической эксплуатацией.

В советской прессе 1930-х годов можно было встретить фразы вроде: «Капиталистическая система банкротит трудящихся», «Банкротство — орудие эксплуатации». Институт банкротства представлялся как способ богатых обманывать бедных.

Репрессии против «экономических преступников»

Если в капиталистической системе неэффективный собственник просто разорялся, то в СССР его могли репрессировать. «Вредительство», «саботаж», «экономические преступления» — эти обвинения заменяли процедуру банкротства.

Директор завода, не выполнивший план, мог получить срок. Это была своеобразная «советская альтернатива» банкротству — вместо экономической ответственности применялась уголовная.

Показательные процессы и экономические «вредители»

Знаменитые показательные процессы 1930-х годов часто касались экономических вопросов. «Шахтинское дело», процесс «Промпартии», дело «параллельного троцкистского центра» — во всех этих процессах фигурировали обвинения в экономическом саботаже.

Фактически это была попытка объяснить экономические неудачи не системными проблемами, а действиями «врагов народа».

Послевоенное развитие: скрытая неэффективность

«Мертвые души» советской экономики

После войны советская экономика столкнулась с массовой неэффективностью предприятий. Целые заводы работали себе в убыток, но продолжали существовать благодаря государственным дотациям.

Эти предприятия можно было назвать «экономическими мертвецами» — формально они работали, но фактически были банкротами. Только признать это официально было нельзя.

Система «планово-убыточных» предприятий

К 1960-м годам в СССР сложилась парадоксальная система: многие предприятия планово работали в убыток. Особенно это касалось:

- Сельского хозяйства — большинство колхозов были убыточными

- Угольной промышленности — многие шахты работали себе в убыток

- Текстильной промышленности — устаревшие фабрики не окупались

- Машиностроения — заводы выпускали неконкурентную продукцию

Но закрывать их было нельзя — это означало бы признать неэффективность системы.

Хронический товарный дефицит

Отсутствие банкротства привело к парадоксальной ситуации: в стране существовал хронический дефицит товаров, но предприятия, которые могли бы их производить эффективно, не создавались, а неэффективные не закрывались.

Вместо естественного отбора через банкротство действовала система административного распределения ресурсов, которая консервировала неэффективность.

Как в СССР решали проблемы без банкротства

Административные реорганизации

Вместо банкротства в СССР использовались административные методы:

- Реорганизация — предприятия объединяли, разделяли, переподчиняли

- Смена руководства — «стрелочников» увольняли, назначали новых директоров

- Техническое перевооружение — вливали новые инвестиции в надежде на улучшение

- Изменение профиля — переводили предприятие на выпуск другой продукции

Система «безвозвратных ссуд»

Советские банки (Госбанк, Стройбанк, Сельхозбанк) регулярно выдавали предприятиям «безвозвратные ссуды». Формально это были кредиты, но все понимали, что возвращать их не придется.

Это была скрытая форма дотирования убыточных предприятий. Вместо признания банкротства долги просто списывались по решению вышестоящих органов.

Взаимозачеты и «дружеские услуги»

Между советскими предприятиями существовала сложная система взаимозачетов. Завод А поставлял продукцию заводу Б, тот — заводу В, а завод В — снова заводу А. Деньги при этом могли вообще не участвовать в расчетах.

Если какое-то звено в этой цепочке «тормозило», остальные предприятия оказывались должниками. Но вместо банкротства применялись административные методы принуждения.

Личные долги в СССР: почему их почти не было

Ограниченные возможности кредитования

Обычные советские граждане практически не имели доступа к кредитам. Банки не кредитовали физических лиц, за исключением очень ограниченных случаев:

- Жилищные кооперативы — можно было взять ссуду на покупку квартиры

- Покупка автомобиля — очень ограниченное кредитование

- Образование — иногда давали ссуды на обучение

Без массового кредитования не было и массовых долгов, а значит, не было потребности в потребительском банкротстве.

«Долг чести» вместо юридических обязательств

В советском обществе существовала система неформальных долговых отношений. Люди занимали друг у друга деньги, но это регулировалось не правом, а моралью.

«Долг платежом красен» — эта поговорка отражала отношение к долгам. Не вернуть долг означало потерять репутацию, но юридических последствий это не имело.

Система «блата» и неденежных обязательств

В условиях дефицитной экономики появилась система «блата» — взаимных услуг и одолжений. Люди были должны друг другу не деньги, а услуги, связи, возможности.

Эта система тоже не требовала института банкротства, поскольку основывалась на личных отношениях и взаимном доверии.

Скрытые противоречия системы

Рост теневой экономики

Отсутствие легальных механизмов банкротства не означало, что экономических проблем не было. Просто они решались в «тени»:

- «Левые» сделки — предприятия негласно обменивались ресурсами

- Коррупция — руководители «решали вопросы» за взятки

- Приписки — фальсифицировали отчетность, чтобы скрыть убыточность

- Хищения — воровали, чтобы покрыть долги предприятий

Нарастающая неэффективность

К 1980-м годам отсутствие банкротства привело к системной неэффективности экономики:

- Устаревшие технологии не обновлялись

- Неконкурентоспособная продукция продолжала выпускаться

- Ресурсы тратились впустую

- Инновации не внедрялись

Моральное разложение

Гарантированность существования, независимо от эффективности, развращала:

- Руководители не несли реальной ответственности

- Работники не были заинтересованы в результате

- Инициатива наказывалась

- Процветала уравниловка

Попытки реформ и их неудачи

Косыгинская реформа 1965 года

Реформа А.Н. Косыгина попыталась ввести элементы экономической ответственности предприятий. Планировалось, что убыточные производства будут закрываться.

Но реформа провалилась именно из-за отсутствия механизмов банкротства. Закрыть завод было политически невозможно — это означало признать ошибки системы.

«Андроповские» эксперименты

Ю.В. Андропов пытался ужесточить дисциплину и ответственность руководителей. Но без изменения экономической системы эти меры не работали.

Уголовная ответственность не могла заменить экономические механизмы отбора эффективных предприятий.

Перестройка: первые попытки вернуть банкротство

Закон о кооперации 1988 года

Закон о кооперации частично вернул частное предпринимательство. Кооперативы могли разоряться, но специального закона о банкротстве все еще не было.

Закон о предприятиях 1990 года

Этот закон впервые за советские годы признал возможность ликвидации государственных предприятий из-за неэффективности. Но до полноценного банкротства было еще далеко.

Крах системы и возвращение банкротства

Почему СССР не смог избежать «банкротства»

Парадокс истории: страна, которая не признавала банкротство, сама оказалась банкротом. СССР рухнул во многом из-за экономической неэффективности, накопленной за десятилетия отсутствия рыночных механизмов.

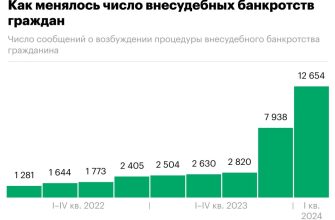

Наследие советской эпохи

Отсутствие банкротства в СССР оставило глубокий след в российском менталитете:

- Страх перед банкротством — долгое время россияне воспринимали его как катастрофу

- Надежда на государство — ожидание, что государство «спасет» в любой ситуации

- Неумение рисковать — отсутствие предпринимательской культуры

- Патернализм — привычка к опеке «сверху»

Уроки советского эксперимента

Что показал отказ от банкротства

70-летний советский эксперимент доказал: экономика без банкротства нежизнеспособна. Основные уроки:

- Банкротство — необходимый элемент рынка. Без возможности разориться нет стимулов к эффективности

- Административные методы не заменяют экономические. Смена директоров не решает системных проблем

- Гарантии государства развращают. Когда банкротство невозможно, исчезает ответственность

- Скрытая неэффективность дороже открытой. Содержание «мертвых душ» экономики обходится дороже их ликвидации

Почему банкротство неизбежно

Советский опыт показал: банкротство можно запретить юридически, но нельзя отменить экономически. Неэффективные предприятия все равно «умирают», только вместо быстрой «смерти» через банкротство они долго «болеют», отравляя всю экономику.

Заключение: от запрета к пониманию

История отношения к банкротству в СССР — это история непонимания экономических законов. Попытка построить экономику без конкуренции, без риска, без возможности неудачи привела к системному кризису и краху.

Современная Россия усвоила этот урок. Сегодня банкротство — не «буржуазный пережиток», а необходимый элемент здоровой экономики. Право на банкротство — это право на новое начало, которого были лишены советские граждане.

Советский эксперимент показал: общество без права на ошибку — это общество без права на развитие. Банкротство — не приговор, а возможность. И эта возможность необходима как отдельным людям, так и экономике в целом.